結婚式という人生の大切な節目に、心からの祝福を贈る手段の一つが電報です。とくに結婚式の場面では「祝電」と呼ばれ、直接出席できない場合でも気持ちを届けられる文化として、多くの人に選ばれ続けています。

メールやLINEなど、デジタルな連絡手段が当たり前となった現代でも、電報を利用した祝電の持つフォーマルさや特別感は依然として高く評価されており、新郎新婦にとっても大きな思い出となる存在です。

祝電が果たす役割とその重要性

祝電は単なるメッセージではなく、結婚式において「お祝いの気持ちを形にした」特別な贈り物です。披露宴で読み上げられれば会場の雰囲気が一段と華やぎ、新郎新婦や出席者の心に残る印象的な瞬間を生み出します。たとえ出席できなかったとしても、丁寧に言葉を選び、心を込めた電報を贈ることで、自分の思いをしっかりと伝えることができます。

また、祝電は送る側の礼儀や気配りを示すものでもあります。特にビジネスシーンや目上の方に向けて送る場合には、格式のある文面や美しい台紙を選ぶことで、相手への敬意や配慮を形として表現できるのです。

電報を送る際に意識すべきマナー

祝電を送る際は、まず宛先と宛名の記載方法に注意しましょう。宛先は結婚式場の住所とし、新郎新婦の氏名をフルネームで記載します。特に新婦に送る場合は旧姓で表記するのが一般的です。誤字や名前の間違いがあると非常に失礼にあたるため、事前の確認は欠かせません。

また、届けるタイミングも重要です。理想的には式の2〜3日前から前日までに届くよう手配します。会場によっては当日受け取りができない場合もあるため、余裕を持ったスケジューリングが求められます。最近はオンラインの電報サービスが充実しており、24時間いつでも申し込み可能なサービスも多いため、忙しい方でも無理なく利用できます。

文面作成で気をつけたい表現

祝電の文章には、特有のルールが存在します。最も代表的なのが忌み言葉を避けることです。「切れる」「終わる」「別れる」といった言葉は、結婚の場にふさわしくないため使ってはいけません。さらに「たびたび」「くれぐれ」などの重ね言葉も、「繰り返す」や「再婚」を連想させるとして避けるべきとされています。

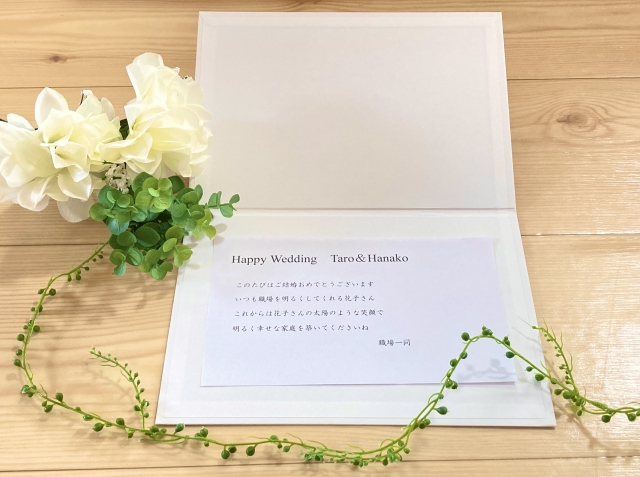

文章の長さは、一般的に150〜300文字以内が推奨されます。長すぎると読みづらく、短すぎると味気ない印象になってしまうため、丁寧かつ簡潔な表現が求められます。例えば「ご結婚おめでとうございます。お二人の門出が輝かしいものでありますよう、心よりお祈り申し上げます」といった文面は、どのような立場の方にも使用できる汎用性の高い表現です。

電報の種類と選び方のコツ

祝電には、シンプルな台紙タイプから華やかなギフト付きのものまで、さまざまなバリエーションがあります。

最近では、プリザーブドフラワーやぬいぐるみが付属した電報が人気を集めており、見た目のインパクトだけでなく、記念品としても長く残せる点が喜ばれています。特に女性宛ての場合、可愛らしいデザインや華やかな装飾のついた祝電は印象に残りやすく、喜ばれることが多いです。

選ぶ際は、新郎新婦の好みや式の雰囲気を考慮することが大切です。カジュアルな式ならポップなデザイン、格式ある披露宴なら上品な和紙タイプや金文字入りのものが適しています。また、電報を贈る側の立場によっても選び方は変わります。上司や取引先に送る場合は、格式の高いものを選び、友人や親族であれば少し遊び心のあるものでも問題ありません。

祝電を通じて伝えられるもの

電報という形式には、ただ文字を送るだけではない重みがあります。特に祝電は、人生の節目における「声なき言葉」として、新郎新婦の心にそっと届きます。

直接会場で伝える言葉とはまた違い、限られた文面の中に、選んだ言葉、選んだ時間、選んだ形式など、すべての選択が贈る人の誠意として表れます。そのため、祝電を受け取った新郎新婦は、その一通一通に目を通しながら、贈り主の顔や関係性を思い浮かべることも少なくありません。

また、最近では家族や親戚だけでなく、会社の同僚やサークル仲間など、さまざまな立場から祝電が贈られるようになってきました。形式にとらわれず、自由度の高いメッセージを交えられるようになったことで、より多様な祝電の形が広がっています。これは、電報という文化が古くからある一方で、柔軟に進化している証でもあります。

だからこそ、結婚式においては祝電がいまなお重要な役割を担っているのです。出席することができなくても、心のこもった電報が一通あるだけで、その場にいる以上の気持ちが届くこともあります。形式に込める想い、文面に宿る誠意、それらがすべて合わさって、一生に一度の門出を彩る素敵な祝福となるのです。